这世间有日月之光,也有萤火之亮,只要愿意,人人便都能发自己的光

这世间有日月之光,也有萤火之亮,只要愿意,人人便都能发自己的光

就像一场梦,直到现在,我还恍惚中觉得一切都没真实发生过。

是的,我早就该写下来,毕竟这是件大事,对我而言。

但是写下来,就要面对自己的内心。这真的是我的选择么?或者是众多选择中最佳的那个么?说不好,我向来不会做选择题。

2011年4月,我来到公司(现在是前东家),本来还想着2021年是入职十周年,想庆祝一下呢,结果还是决定离职了。

本来没打算走,所以还新买了玻璃水壶来迎接夏天的到来,三月还去看了车,打算再买一个代步(这下钱倒是省下了)

说起来,“动一动”的想法这几年倒也是有过。

薪水固然是一方面,在这个N线东北传说中的重工业基地,现在的薪水还算一般的,比上不足比下有余吧。

其他的诸如工作环境,也还凑合,挨着吸烟室以及忍受满走廊二手烟,倒是足够让人厌烦的。人际关系不错,简单融洽令人舒服。

工作内容,可以说是一个小原因吧。

被上市公司收购,平稳度过了将近四年,现在要全面切换他们的软件系统了。说起来,我倒不排斥这个事,相反这是预料之内情理之中的事情。不过就像上次去德国的时候Frank一脸郑重的对我讲,他开发的软件就像他的baby一样。现在这套系统也是我的baby,我入职写下第一行代码,到今年这十年,虽然这个baby不完美,但谁的孩子谁不爱呢,更何况很多地方在当时是超前的,在现在同行业里不说数一数二也名列前茅。

所以“不是你不够好,只是现在不合适”。

另外,域控和AC即将上线也是让人不爽的原因之一,这一点仁者见仁智者见智了,我只是不想被明目张胆的肆无忌惮的束缚。

现在这份新工作,是好朋友在参与做的公司,在北上广深后面的那个城市,我则远程办公。说起来,我一直是坚定的远程工作理念的拥护者,能有这个机会真的去做,还是很幸运的。也许经过了去年的疫情,大家都不得不远程了一把之后,有越来越多的企业会认可这种方式。

之前,大概前年还是去年来着,当时也邀请我全职去做,但是说先要去杭州工作一段时间,稳定了之后可以在回来,当时媳妇就极力反对,她最主要的是考虑工作的稳定性,我其实也蛮犹豫的。今年三月末又提起这件事,给出的offer是直接远程工作,薪水跟现在比也很可观。我又和媳妇商量,虽然我卖力的劝媳妇,也确实希望借这个契机跳出舒适圈,能有更高的收入,但是内心中还是矛盾和惶恐的。

有些人可能不明白 “为什么”。

其实工作一年、三年,离职不会有太多可纠结的,但是从一个你毕业就去的公司,工作了十年,并且这十年间你做的风生水起,这个舒适圈可不是一般的难跳出来,再加上作为一家行业龙头的上市公司,隐形的东西,比如说“稳定性”、“企业的知名度” 之类的。

说到底,你我都只是普通人。

说实话,我到现在也不知道,究竟是哪个原因促成了我最终决定,也许是我媳妇突然跟我说“你再跟我讲讲那个公司是干什么的?”的那个瞬间,一切都切换到了这个平行宇宙中了。

后面的事情就是周末飞去了一次上海,然后回来提离职。

感谢前东家的认可,拿出最大的诚意来挽留,跟总经理就谈了四次,也拿出了很诱人的方案。

再之后就是工作交接,散伙饭。最后一个工作日,媳妇带着女儿来接我回家,我们开着车在厂区转了一圈。

这一切都过的太快,太虚幻,太像梦境。而我印象最深的,是五一节后第一个工作日,要好的同事发来的微信:

朱哥说感觉少个人似的,说的我热泪盈眶啊

关于2020年的开头,奇幻程度远比小说要玄幻的多,相信历史会记录的比任何博客都更细致。

在满世界的灾难中,离我们最近的,甚至已经深入改变我们生活的,只有新冠疫情了。

我们——说真的是“我们”——从旁观者到亲历者,再到参与者的转变来的如此突然,到目前为止,我们没有等到“捷报频传”的那一天,却先等来了开启“同城异地”的第一夜。

从2月6日起,唐小宝被选派到发热隔离病房进行封闭式工作。

这次去的是发热隔离病房,也就是疑似患者和确诊患者的隔离病房,由于通常来说新冠病毒潜伏期是14天,所以本次去了就一时半会儿回不来。

至于任务何时结束,目前也没有说明。据说,护士长是按照三个月安排的,并且不打算再增派其他人手来接替了,如果真是这样,可能要在医院封闭隔离工作到夏天了。

说起来,自从结婚后还没分开过这么久,当然更重要的是随着疫情的深入,更担心的是是否会被感染,是否会有危险。人都是有私心的,我不相信那些被媒体渲染的“英雄们”,他们的家人真的就那么安心。

相比武汉之类生离死别般的苦楚,我们目前无疑还是幸运的。但是当至爱的人突然不在身边,就会觉得总差了点什么;如果知道这个人去了危险的地方,许久不能回来时,那感觉真的像是缺了一块的自我。

“不管这些年我们过的快乐还是不快乐,吵吵闹闹还是磕磕绊绊 ,晚上看到你跟孩子躺在一块,我才会心安。” 这是我想告诉你的。

我和袁又圆祈祷你平安回来,早点回来,想你的每时每刻。

下面是病毒与我们的时间轴

起先,是疫情节节逼近的各种新闻,在大年三十儿已经叫所有人不得不去面对了,甚至春晚都没了往年的风光。(PS. 集五福的活动只得到了1.68元)

紧接着,1月25日大年初一,省里发布了医疗系统停止休假的通知,唐小宝的假期在度过了三十儿那一天之后就结束了。

正月初五,唐小宝去了发热门诊支援,相对来说还算平淡的一天,那时还没几个病患。却意外的见识到了沈腾春晚小品《走过场》里的浮夸和敷衍,来疫情一线支援的护士长们忙着拍照,来视察的邻&導也是,甚至交班也因为拍照晚了许久。

本来说好支援疫情前线是轮流的,奈何小宝又被选派到第二次支援中,也就是今天。前往发热隔离病房。

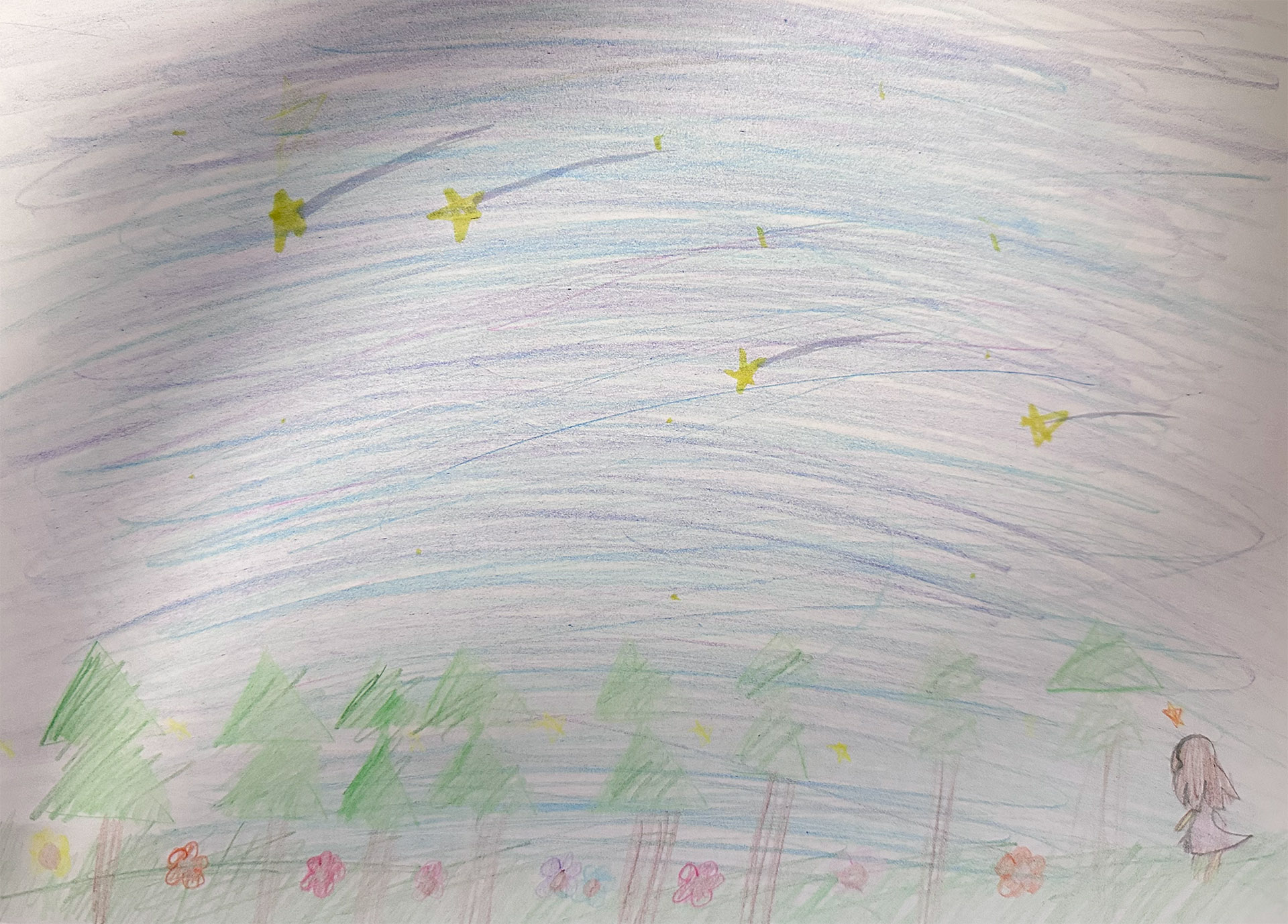

这是第一天工作结束的照片,看到照片的时候,说实话我泪目了,实在是太心疼了。虽然在网上也看到过类似的照片,但当这是你至亲的爱人时,那种感觉却尤其刺痛。

更让人感觉气愤的是,作为这个城市最大的一所医院,在已经被隔离之后,居然没有为前来工作的这些极少数员工提供足够的住宿房间,其他后勤物资也有短缺。作为一所几乎没有患者的大医院(因为疫情所以能出院的都劝出院了),并且是一所被隔离的大医院,最不缺的,就应该是房间了 。

实话实说,如果是缺少一线防护的物品,咱可能会想得到,毕竟都去支援武汉了;如果是新建的医院,也能理解;如果是物资紧缺的几十年前,咱们也不挑剔什么。可在2020年物资极大丰富的一流医院,这多少让人感到心寒。没住的地方,第二天可是还要高强度的工作啊。

诚然,这些都是插曲,写在这里也仅仅是因为漂亮的场面话,在微信朋友圈里说的够多了,只是想记录下此刻真实的印记。

2020年2月6日(事实上已经是7日凌晨了)

每到春暖花开,《You Must Believe in Spring》就显得格外应景。

作为 Bill Evans 晚期的作品,录制后他一直拒绝发表,直到去世几年后才得以面世。背后有着或多或少可以说不平凡的故事。

于我而言更主要的,这张专辑是我淘到为数不多的“打口碟”中最喜欢的,唱片时代(或者CD)是非常有趣的,人们真的是在用视觉去提前感知音乐的魅力——如果你的封面设计的足够吸引人的话。

这张专辑的魔力在于,无论什么时候听,都能让人平静的接受。特别写代码的时候。

我记得以前写过一篇关于这张CD的文字,实在是想不起也找不到在哪了。

就这样吧,春天快乐,

You Must Believe in Spring 即便是在4月1日。

本文转自公众号《被遗忘的时光机》

“ 作为一个五音不全的伪音乐迷,尽量用人话(不懂音乐的人所说的话)闲扯淡”

第一次写关于音乐和音乐家的故事,给各位老铁尝尝咱彪哥。

您可能就问了,彪哥,是德彪么?

别说,还真就是,但咱这个德彪可不是“咔!咔!鹰爪挠!”的范德彪。

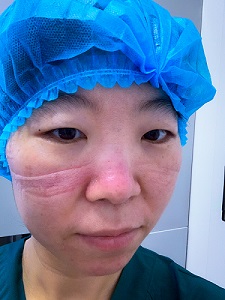

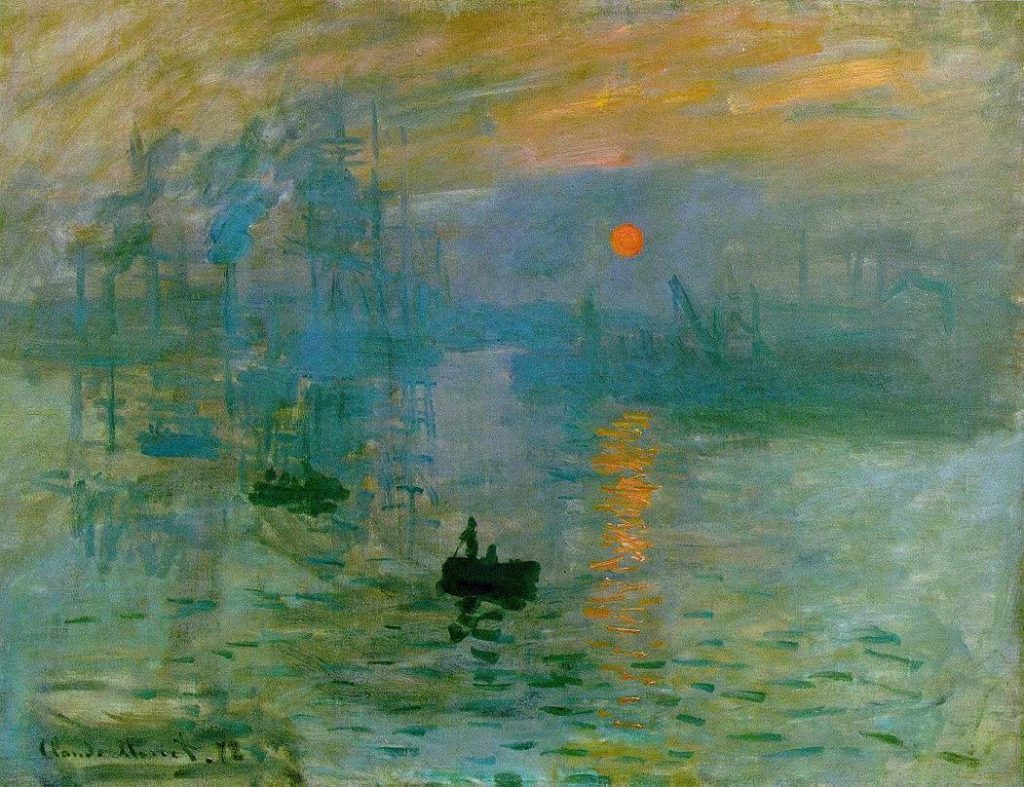

今天咱说的是印象派掌门人德彪西。

说起印象派,在江湖上算是比较新的门派,最早是人家画画的艺术家搞出来的,据说印象派这个名就取自莫内的画作《印象 · 日出》。

除了最早的美术领域,印象主义很快也出现在其他艺术上,像印象派音乐和印象派文学等等,跟现在某音APP里的梗一样,各种翻炒。

咱们单说这印象派音乐,全世界除了德彪西本人外,一致认为德彪西是印象派作曲第一人,就他自己不愿意加入门派。

但这都无所谓,因为别管他本人怎么想,这个印象乐派开创者的帽子给他戴的结结实实了。他也成为了19世纪末期到20世纪法国乃至世界最有影响力的作曲家之一。

没错,彪哥是法国人,全名叫阿希尔 · 克洛德 · 德彪西,1862年生人,1918年离世。

出生那年是同治元年,太平天国打的火热;去世那年一战结束,转年进入了新民主主义革命时期(敲黑板,知识点)。

作为一个伪乐迷,对德彪西最大的印象就是下面这只钢琴曲《月光》了。

这是德彪西的早期作品,据说是根据一首叙事诗《月光比埃罗》创作的,讲述的是一个叫比埃罗的少年,沉迷在象征梦想和虚幻的月光下,因为过于沉湎于此,反而被月光干掉了,后来他认识到自己的错误,请求月光的宽恕,这才得以回到人间。

少年们,血淋淋的现实啊:做一个月光族多么危险呀

接着说彪哥。

跟其它作曲家都是富二代相比,彪哥的出身就接地气多了。

他爹老彪开个小买卖,后来还赔了。老彪的媳妇是个裁缝。家里一共五个孩子,咱彪哥是老大。

本来按照当时的现状,德彪西是没机会逐梦娱乐圈的。但是,啥事儿就怕有但是。

但是在那个动荡的年代,普法战争如火如荼,彪妈寻思着回娘家躲躲,就去了夏纳她姑妈家。在夏纳,七岁的德彪西第一次接触到了钢琴。

另一边,老彪还留在巴黎老家,顺便加入了当年响当当的巴黎公社,很快巴黎公社破灭,老彪被判4年监禁。

在这个过程中,他有个狱友关系不错,这个狱友有个音乐家朋友,音乐家他妈开了钢琴班,就忽悠德彪西去学钢琴。要知道这个钢琴班可不一般呐,教课的老夫人曾是肖邦的学生。

你说巧不巧,拐了这么多层,命运之神的琴弦拔楞到了德彪西身上。

经过一段时间的学习,咱彪哥很快就展现出憋都憋不住才华和主角光环。

十岁,就进入了巴黎音乐学院,一学就是12年。他在这里学习了作曲、理论、钢琴、声乐等等专业课程,老师也几乎都是当时音乐圈的大咖,豪华的导师阵容简直可以出道了。

德彪西有着异乎寻常的天赋,特别是钢琴演奏非常出色。但是另一方面,学习态度就差很多了,属于只要稍微努努力很牛的那种。在他有限的几次“努力”中,1875年和1877年都获得了学院比赛的冠军,还拿奖学金,但是之后一放松,就完蛋了。

1879年德彪西在香侬堡当钢琴演奏,在这个过程中,他完成了人生中流传世间的早期作品,其中就包括了上文提到的《月光》。

第二年,一个偶然的机会,他去了俄罗斯,担任一个大户人家的家庭钢琴教师,这家人可了不起,是柴可夫斯基的资助人和挚友。在俄罗斯期间许多俄国音乐家的作品对他有很大的启发,也奠定了他作品中的一些风格化的东西。

说到柴可夫斯基,有一次东家把德彪西作曲的一个谱子给老柴看,老柴看后回信说:“这是一个动听又美丽的曲子,可惜就是太短了。。。”

在俄罗斯呆了有两年多,彪哥耐不住寂寞又回到了大都市巴黎,在巴黎音乐学院一边学习,一边勤工俭学,给声乐课当伴奏。

在这个过程中,彪哥恋爱了。

她叫玛丽,他们认识的七年里,彪哥光是为她而写的音乐就有27首之多。

情场得意,职场就不一定了。

由于德彪西作曲的风格与传统古典乐的规矩格格不入,音乐学院的很多老师早就看他不顺眼了。

但即便如此,咱彪哥的主角光环也不是盖的,1884年,创作的《浪荡儿》获得了当时法国最大的音乐奖项——罗马大奖。

是不是觉得终于要逆袭了?且慢。得奖后彪哥到了位于意大利罗马的法兰西学院留学(名字够乱的)。

留学一共四年,但是沉闷的环境和课程让他觉得无聊,对意大利传统歌剧怎么也爱不起来,而他的创作也被认为是怪异的,这些让他沮丧。

1887年他离开意大利,并没有完成学业。后来在一次偶然的机会看到了瓦格纳的歌剧,他被击中了,简直是重新燃气了创作的希望。

之后1889年,巴黎开了世博会,彪哥第一次听到了印尼爪哇的加麦兰音乐。这算是最早的 world music 风格吧。这种神秘东方的风格深深的影响了他以后的创作。

这段时间彪哥的事业一直不温不火,参加过比较激进的艺术社团(跟帮派似的)。主要靠教钢琴课和写乐评为生,直到生命最后的十年,德彪西的艺术风格趋于成熟,也得到了世人的认可。

1907年之后,彪哥创作了大量的钢琴曲和室内乐,其中著名的包括《印象》《练习曲》等等。

大佬地位逐步确立。

1918年,德彪西因病在巴黎去世,年仅55岁。

各位老铁也看出来了,彪哥不是一个传统的音乐家,与以往依附王室的御用音乐家不同,在那个动荡的年代,用自己特别的风格与这个世界抗争,说起来也是个拧巴的人。

但是德彪西开创了一个全新的音乐流派,别管他是有意还是无心,都让这个世界变得更优美了一点点。

开篇也提到了,彪哥一直否认自己是印象派,这是为什么呢?

原来彪哥说,不想给自己贴标签。看吧,就是这么个性。

(完)

2019年1月9日零点

很久很久没发过胶片拍的照片了

以至于常去的那家洗照片的店居然已经不能冲洗胶卷了

辗转到网络上,在大叔的淘宝店冲扫的

想起以前在他家买胶卷的时候,都已经过去了好多年了

这是第十五卷

袁又圆第一次回到家中时安上的

拍了几张就放起来了

直到上周日自己在家陪袁又圆玩,看到相机,才想起来得以继续拍完

想不到阴差阳错,却意外的成为一段有趣的时间影像跨越

已经是两岁的大姑娘了

生日快乐,爸爸妈妈永远爱你

各种游戏里人物刚刚出场的时候会有保护层,不会受到伤害,像坦克大战啦、魂斗罗啦(暴露年龄中。。。)

新出生的宝宝一般在6个月之前很少会生病。

袁又圆也是如此,如今她已经八个月了,前些天光荣感冒了。

之前在医院开的药吃完了,今天下班去给她买药,走了好多好多家药店都没有,只好去医院,找到儿科的值班大夫开了处方,需要在中药局领药,结果他们下班了…下班了…

只能第二天去取了。

以前不知道,原来给娃儿喂药有专门的工具呢,可神奇了,就像做实验用的那种吸管,把药冲好吸进去,然后趁孩子哭的时候放到嘴里,她就咽下去了,而且不会呛到。『妈妈再也不用担心我吃药啦,So easy…』

亏我们之前用勺子一口一口喂,结果娃儿记住了,以后再用勺子喂她水果她不敢吃了,难道对勺子有阴影了,求阴影面积是多少…

我知道, 多年之后与媳妇再次回忆起结婚前的这段时光

我们仍然能体会到那期待, 兴奋和紧张的心情

有人问我现在是什么感觉

我回答就像高考前几天一样

希望这一天早点到来

希望顺利完美的完成每一个细节

但是这些都不是最重要的

最重要的是, 满怀期待, 期待那沉浸其后的每一天

每一个有你陪伴的日子

琴瑟在御,莫不静好

今天是中秋, 有感在签名里写下顺口溜 :

中秋月明间, 喜事临眼前,

思咱婚礼已将近,

媳妇早已住心田。

相恋多五年, 眷属终成全,

金汇酒店设喜宴,

荣请亲友齐团圆。

9月22日, 期待期待。

我期待着

经历了5年的爱情马拉松,

从今天起,我就是依法抱我媳妇了。

“十七岁 漫长 夏”

那天偶然间又听到《洛丽塔》的这句。

想了好久,我的十七岁时怎么度过的?

那是快十年以前了,按理说不是太远,可是回忆起却像雾一样迷糊。

念高中,天真无邪,傻逼呵呵。

像大多数人一样,每天在学校呆的时间远远多于在家,

上课,考试,偏科,憧憬大学,迷茫未来。

没有旅行,没去冒险,遥想自由…

——就好像几乎所有人一样,没有青春却挥霍青春。

现在回想起来,这样度过十七岁简直就是浪费了十七岁。

十七岁错过了就真的错过了,但也许再来一次还会是这样。

那年发生过好多事,却记不清那个夏天是否真的漫长。